※今回は諸事情により伏字多めになっています。

2019年8月17日

インドに入国して約4ヶ月。インドを出国する航空チケットをついに購入しました。長いようで短かった4ヶ月。本当はもっといろいろ行きたい場所があったけれど、次に目指す国が早くしないと秋から冬になってしまう。

航空チケットはレーのメインロードにある旅行会社、パキスタン人のお兄さんのお店で買いました。お兄さん「ワールドカップでの日本人のマナーはとても素晴らしかった、日本人はとても良い」と絶賛してましたよ。日本が褒められるとやっぱり嬉しいです。

レー近郊の山をトレッキング

いよいよカウントダウンに入ったインドでの日々を、当初はザンスカールからスリナガルに抜けようとしましたが、例の国境付近の騒動でもはや行ける状況ではなくなりました。ホステルの女将に聞いても「ザンスカールに行くにはカルギルを通るから危ない」ということで諦めました。

そのかわり、と言っちゃなんですが、今日から一泊二日でレー近郊の山へトレッキングに行ってきます。なんと奮発して旅行社にお願いして山岳ガイドさん同行のオリジナルツアーを組んでもらいました。

ところが・・・朝からシトシトと冷たい雨が~~。昨日まであんなにカラっカラに晴れが続いていたのに、なんでこのタイミングで雨が降るのかなぁ。

チベット人ガイドのリッガさんと合流・スタート地点へ

朝、指定された時間に旅行会社の前に行くと、既にガイドさんとドライバーさんが待っていました。軽く挨拶の後にお互いの自己紹介。

ガイドさんはリッガさんというお名前のチベット出身男性で、6000m以上の高い山々をもう何度も数えきれないくらいガイドしてきた大ベテランでした。私達みたいなお気楽ハイカーのガイドをしてもらって何だか申し訳ないです。

レーの中心地から車でスタート地点へ向かいます。ラダックお馴染みの荒涼とした山岳景色の中を、インダス川を眺めながらどんどん進みます。(晴れていたら良い景色だったろうなぁ~)

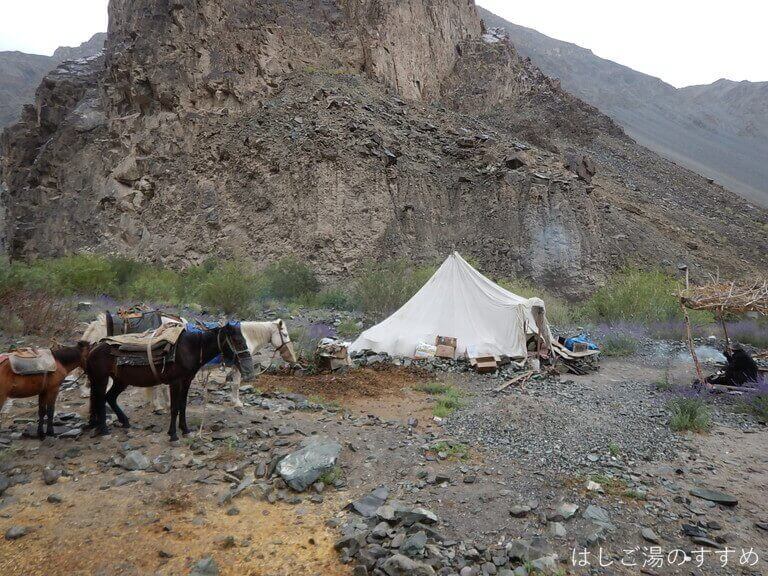

スタート地点のベースキャンプ地のような場所に到着。ジンチャンという標高3700mほどの村から来た2組の家族が、夏の間だけここで商売をされているそうです。ロングトレイルのハイカーさんだと、レーの空港からここまで直で歩いて来るらしい。

テントの中には2泊3日のトレッキングを終えたオランダ人の女性とガイドさんが迎えの車を待っているところでした。

女性は全身モンベルの私達の装備に興味津々。するとガイドさんが「ここの商品はとても良いとガイドの間でも評判なんだよ」とモンベルをべた褒め。もうひとりのガイドさんらしき人が「そうそう丈夫なんだよね、このベトナムの会社」(んん!?今ベトナムの会社って言った?)なぜかモンベル=ベトナムの会社と認識されてました。

トレッキングスタート

テントの中で一休みしたところで、いよいよトレッキングスタート。小雨が降ったり止んだりの肌寒い中を歩き始めました。

歩きやすい道を緩やかに登って行きます。本番は明日越えるピークで「綺麗なお花畑がある」「とても美しい羽の鳥がいるから見せたい」とガイドのリッガさんの言葉に今からワクワク。

途中、荷物を運ぶお馬やロバと何度かすれ違います。

リッガさんは顔馴染みのようで、親しそうに何かを話しています。(ラダックの言葉なので何を話しているかは不明)

チベット仏教と日本人の信仰

岩肌にタルチョがありました。ここはチベット仏教徒にとって大切な場所なようで、リッガさんが手を合わせお参りしています。私達も一緒に手を合わせました。リッガさんは山での無事を願って三つの娯楽を断っているらしい。お酒、賭け事、もうひとつは何だったかな?忘れた。

リッガさんは敬虔な仏教徒でガイドの仕事が無い時はブッダガヤのチベット寺院にボランティアに行くんだそうです。殺生も絶対しないらしく川の魚も取らないらしい。「なんで?」と聞くと「ダライラマの教えだから」と言ってました。ただ食べる事はOKらしい。「なにそれ~」と三昧が言うと「僕らのかわりにイスラム教徒の人たちが魚を取ったりりヤギを屠畜したりするんだ、彼等には感謝している」と言ってました。

この時リッガさんは「日本人の多くは二つの信仰を持ってるよね、仏教と神道」と言いました。二つの信仰・・・これまで気にしたことが無かったけれど、なるほど、言われてみれば確かにそうだ。

低体温症で3分後に死ぬ(らしい)渡渉

途中いくつかの渡渉ポイントがありました。幸い足を濡らさずに渡れる程度でしたが、まだ細い小川のような流れも、このまま雨が降り続けば容易に濁流へと変貌するらしいです。

この水がビックリするくらい冷たい。北アルプスや南アルプスの水も冷たいけれど、ここのは刺すように痛く冷たい。リッガさんによると、靴のままドボンと入れば低体温症で3分後には死ぬらしい。ヒマラヤの雪解け水オソルベシ。

冬はユキヒョウを見に世界中から集まる

今回のコース、実は本番は冬だそうです。ここでは貴重なユキヒョウがかなりの頻度で見られるらしい。ただ冬は高額な費用がかかるらしく、一回のツアーにかかる金額を聞いてビックリ。そんな超高額にもかかわらず、ユキヒョウ目当てに世界各国からリッチなハイカーが集結するらしい。

「日本の国営放送局も来たよ」「その時も相当お金がかかったみたいだね」「ここがユキヒョウの撮影のためにベースキャンプ張った場所だよ」といろいろ教えてくれました。

第2テントポイント

目の前にテントが見えてきました。雨はますます強くなり写真撮影もままならない程に。こんな状況なので今日のトレッキングは泣く泣く中止。テントの中で一休みしたあと、宿泊予定の集落に直行することにしました。

ルンバック村でホームスティ

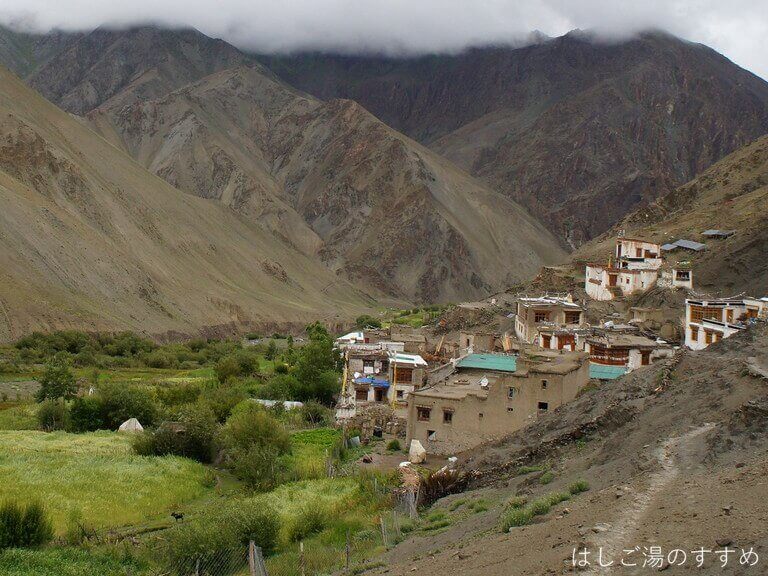

再び雨の中を歩きしばらくすると、石積みの塀など人工物が見えてきました。

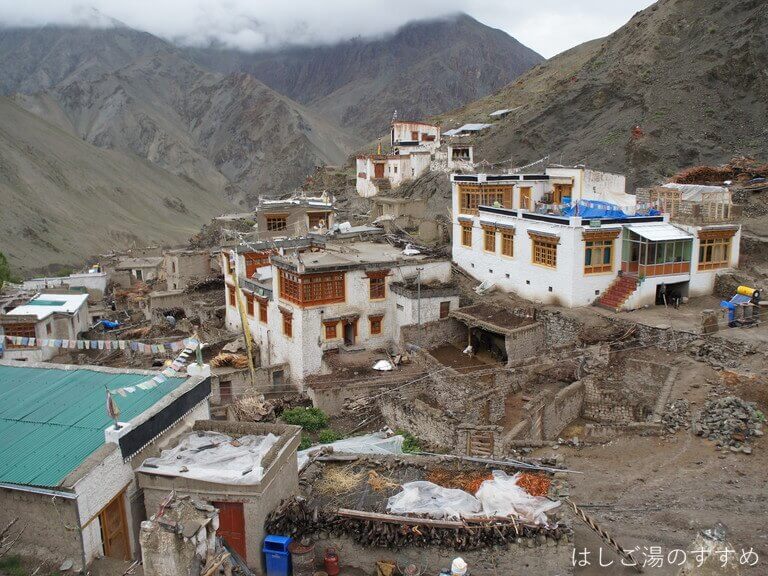

本日の宿泊地ルンバック村に到着です。ルンバック村は山の中にほんの数軒の民家が寄り添うように建つ仏教徒の集落で、馬やロバで荷物を運ぶのが主な収入源とのことです。

お世話になるのはタルチョーバさん宅(耳で聞いた名前なので正確には違うかも?)、この集落で一番大きな家らしいです。中に入ると女性が二人いて、素朴な笑顔で迎え入れてくれました。

二人の女性は親子ほど歳が離れているようで、お義母さんとお嫁さんかな?お二人はラダック語オンリーなので、話すときはリッガさんに通訳をしてもらいました。

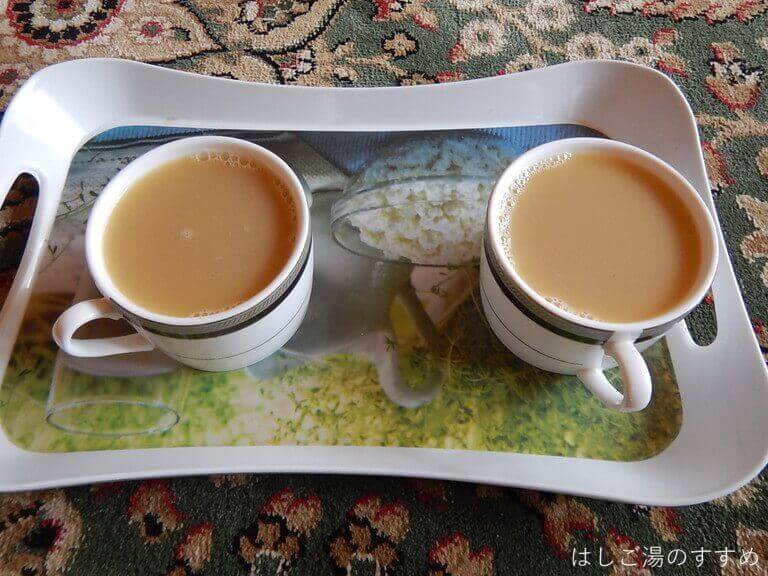

玄関横にある簡易キッチン付きの居間のような部屋で、お嫁さん(?)が、さっそくバター茶の用意をしてくれました。長い筒がバター茶を作る道具です。

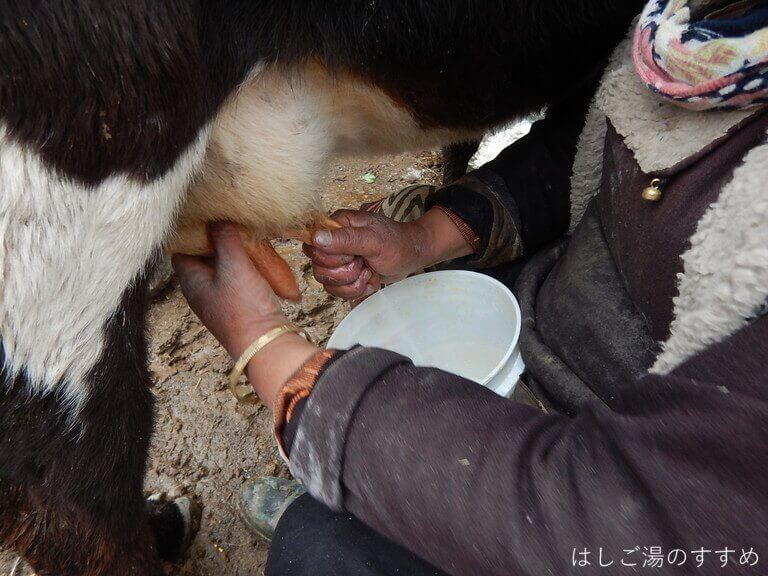

飼っているゾ(牛とヤクの交雑種)の搾りたてミルクで作る美味しいバター茶です。

チャパティのようなパンも練って焼いてくれました。パンも作り置きじゃなくて、その都度焼きたて熱々を出してくれるんです。「おかわりはどう?」の言葉に図々しくもう一杯バター茶をいただいてしまいました。

先ほどの新しめな簡易キッチン付きの部屋の他に、昔ながらの竈のあるキッチンもあり、夕食や朝食はこちらでいただきました。

こちらには伝統的な食器などがズラリ。

ラダック滞在中、何軒かのご家庭にお邪魔しましたが、こういう風な伝統的な台所兼居間のような部屋がどの御宅にもあって、そしてどちらも綺麗な食器が並んでいました。これがラダックスタイルなのかな?

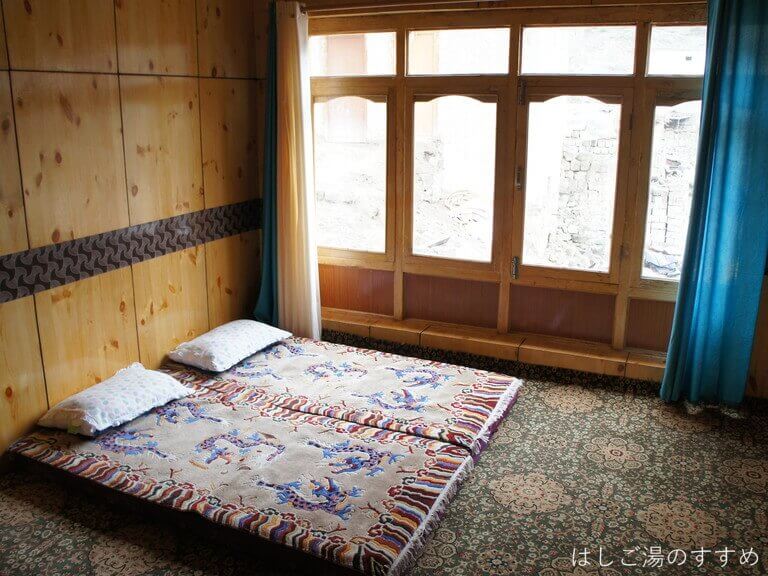

今日泊る部屋に案内してもらうと、既に布団も敷かれていました。

トイレは屋外の簡素なボットンタイプ。歯磨きなどは屋外にある集落の共同井戸を使います。この井戸の水がとんでもなく冷たい。村の若いお嬢さん達がこの井戸で器や自分の足を洗ってましたが、こんなに寒い雨の屋外で、冷たい水での洗い物は大変そうでした。

しぼりたてミルクの美味しいバター茶

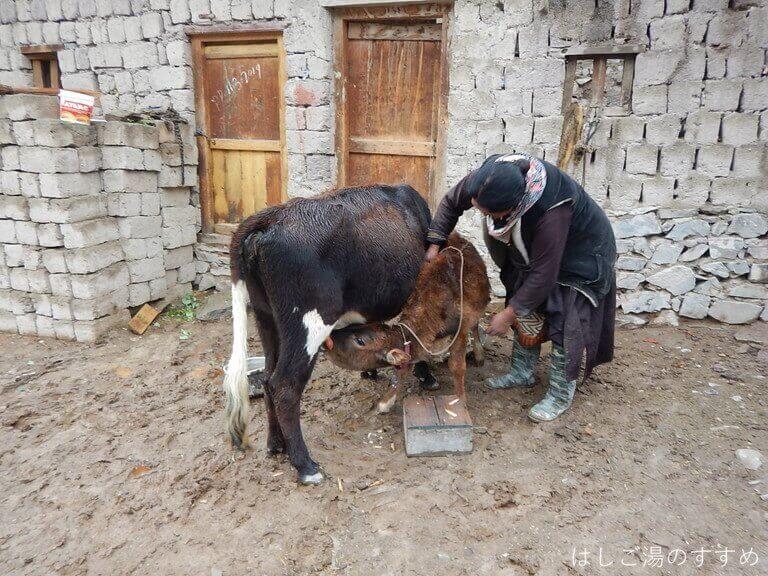

お母さんが乳しぼりに行くので興味津々でついていきました。お乳を飲んでいた仔ゾ(ヤクと牛の交雑種)を引き離して小屋に入れ・・・

乳しぼり開始。

しぼりたてホヤホヤの新鮮ミルクで作るバター茶。どうりで濃厚でコクがあって美味しいわけだ。

ルンバック村を散策

今日予定していたトレッキングが雨で無くなったので、集落をちょっとだけ散策。人が住む母屋の他に家畜小屋もたくさん。

大人の背丈以上の立派なマニ車もありました。

気になったのがコレ。岩肌の穴にたくさんの動物の骨が詰め込まれて赤茶色に染められています。「家畜のお墓?」と聞くと「お守りみたいなもの」だそうです。

ちょっと小高い集落の外れまでリッガさんと行ってみました。

荒涼とした山岳地帯の谷間に青々とした田畑が続いています。こんな場所を切り開いて立派な畑を造っちゃうんだから、人間て凄いなぁ・・・。

遠くにポツンとある小さな建物は学校だそうです。明日はこの道を進んで山を越えるとのこと。

「ほらすぐ横のあの崖、あそこらへんにユキヒョウが住んでるんだ」指さした崖は本当に集落のすぐ近くでした。「リッガさんもユキヒョウ見た?」「もう何度も見たよ」いいなぁ、一度見てみたいなぁ。

仏塔の色の意味

三連並んだ仏塔のような石積みがありました。

以前から気になっていた三連仏塔の色について聞いてみました。上の画像の仏塔はディスキットの寺院で撮ったものですが、どこの仏塔も同じように黄色・白・青に塗られていることが多いです。(この色に何か意味があるのかなぁ?)と前々から気になってました。

リッガさんによると、黄色はマンジュシュリ(文殊菩薩)でハイラマ(高僧)、白はアヴァローキテーシュヴァラ(観音菩薩)でダライラマ、青はヴァジュラパニ(金剛手菩薩)だそうです。

仕事を終え馬たちが戻ってきた

夕方近くになり、お馬さん達が帰って来ました。

たちまち集落は賑やかに。

この二頭はとても仲良し。親子かな?

ユキヒョウは一晩に20~30頭のヤギを咬み殺す

団らん中も常にあたたかな飲み物をふるまっていただけました。

夕方になると、いつの間にか家には2~3人男性が増えていました(ご近所さんも出入りするのでどの人がこの家の人がわかりにくい)。どの人も日焼けした笑顔の優しい山男揃いです。

家族団らんタイムで、リッガさんに通訳してもらいながら集落やユキヒョウについていろいろ伺ってみました。

「ユキヒョウを見たことはありますか?」の質問は、冬はかなりの頻度で見かけるうえに「家畜を襲うから困っている」だそうです。冬は防寒やユキヒョウ避けのために地下の家畜小屋でヤギを飼うらしい。ところがその地下の小屋に侵入してヤギを襲うのだと言います。

「ヤツらは一頭殺して食べるとかじゃなくて、食べもしないのに次々と噛んで殺すんだよ」「ひどい時は一晩に20~30頭もヤラレたこともある」とのこと。うーーん、ユキヒョウはなかなか厄介な習性を持ってるみたい。

そんな困ったユキヒョウですが「嫌い?」と聞くと、ニヤリと笑って私達を見ながら「こうして世界中からお客さんを連れて来るから嫌いじゃない」とのことでした。

家畜の値段を聞いてみると馬1500ルピー、カシミヤヤギ8000ルピーだそうです。ちなみにマトンは1キロ500ルピー、20年前は60ルピーだったらしく、なかなかの値上げです。

ニワトリは寒すぎて育たない

もうひとつ気になっていたのは「ここにはチキンは無いから、食べたかったら他所から調達するから言ってね」の言葉。ヌブラ渓谷のトゥルトゥク村でも同じことを言われたので(何でかなぁ?)と気になってました。

聞くと寒すぎてニワトリが育たないらしいです。「一度チャレンジしたら寒さで半分以上死んじゃった、キツネに食べられるし全然割に合わない」らしいです。トゥルトゥク村も同じ理由かな?

チベットから来たリッガさんの流転の半生

お楽しみの夕食タイムです。

寒い夜に出た具沢山熱々の料理が美味しかった。

食後、リッガさんに「どうしてインドでガイドをしてるの?」と聞くと「もうチベットには帰れないからね」と言いました。元々はチベットから容易に行き来できたネパールで山岳ガイドをしていたそうです。ところが●●で初めて行われた某国際的スポーツ大会を境に国境の監視が厳しくなり「戻れなくなった」のだそう。

「戻ったらどうなるの?」と聞くと「殺されるね」とキッパリ。「そっか・・・じゃあ親御さんにも会えてないね、今どうしているか心配だね」と言うと「両親は死んだよ、ニュースで知った」と一言。ニュースで死を知るってどういうこと?・・・そうだ、あの時チベットで何が起こっていたか海外メディアの報道を、この時やっと思い出しました。

「今のチベットに日本人なら行けるんじゃないかなぁ?」「でも行って欲しくないな、今のあそこは本当のチベットじゃないから」

「●●は嫌い?」と聞くと「今の若い●●人の中には僕達を支援してくれる人もいるんだ、寺院に寄付もしてくれるし彼等にはとても感謝している」とだけ言ってました。

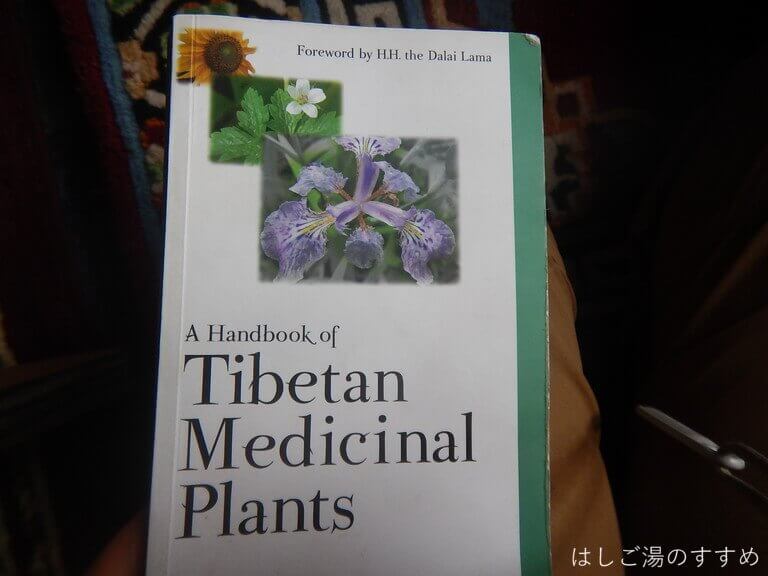

リッガさんが持っていたチベットの薬草図鑑。かなり興味深い内容でした。

リッガさんによるとインドに渡ったチベット人山岳ガイドのほとんどが、その後インド軍で仕事をしているとのことです。スピティやパンゴンツォの背後に果てしなく続くあの険しい高山地帯を思うと、彼らの経験と知識は喉から手が出るほど欲しい人材だろうなぁ・・・と思いました。リッガさんみたいに軍に所属しない民間のガイドはかなりレアケースみたい。「僕は山が好きだからね」と笑ってました。

山岳ガイドの間で言われる三大要注意国

ここで突然ですが、ラダックの山岳ガイドの間で言われる三大要注意国!というのがあるらしいです。

1・インド人。太って運動不足な人が多い。

2・シンガポール人。山に慣れていない人が多い。

3・日本人。ここでなんと日本人がランクイン。

日本人は普段は山に行かない人が、なぜかレーに来て突如トレッキングツアーに参加してくるらしい。「普段山登りしていないのにいきなりこの高所でだよ!?」「山を歩いたことが無いから体幹がダメで、足がクニゃっとなってよく転ぶんだよ日本人は」だそうです。

レーでトレッキングに参加しようと思っている皆様、何回か日本で山に行って登山道に慣れておきましょう。

この日の夜は明日に備えて早めに就寝。雨は相変わらず・・・というより、いよいよ強くなってザーザーと音を立てて降っていました。

まだ8月なのに雪!(二日目のトレッキングは断念)

2019年8月18日

目が覚めて「うーー寒いっっ」と震えながらトイレへ。雨は小降りになっていました。

歯磨きのため外の井戸へ向かうと、隣近所のお嬢さん達もいて、挨拶をすると「見て」と今日越える予定の山の方を指さします。そちらに目を向けると、なんと山が雪で真っ白!(まじか~~)と思っていたら、他の家に泊っていた本格装備の欧米人グループが早くも意気揚々とその雪山目指して出発して行くじゃないですか。「えっこの状況で行くの!?」と言わんばかりに、お嬢さん達が目を丸くして顔を見合わせていました。

やがてリッガさんもやって来て「山が登らせてくれないね」と。

雪山装備を持ってこなかった私達は、この先に足を進めることはできません。こうして一泊二日のトレッキングツアーは悪天候のため「敗退」が決定しました。

朝ごはんはオムレツとチャパティ。

ゾ脱走

帰る前にもう一度、昨日の高台まで行ってみました。すると谷間の畑の中を小ぶりの「ゾ」がトコトコと学校の方に歩いているのが見えます。この時はてっきり「放牧もするんだね」なんて思っていたんですが・・・。

家に戻ってリッガさんに「あの放牧されているゾは自分で帰って来るの?」と聞くと「はて??」な表情になり、お母さんに何か伝えるとたちまちワーワー大騒ぎに。どうやらお母さんがゾの小屋の鍵を閉め忘れて脱走したらしい。・・・リッガさんの仕事がまたひとつ増えた。

一時間後、無事回収(結構遠くまで行ってたらしい)

また逃げた。

手芸品の値段にリッガさんビックリ

帰り際、昨日から気になっていた、お母さんがヤギの毛で作ったアイベックス(角の大きなヤギ)の値段を聞いてみました。リッガさんがお母さんに聞くと「800INR」。「はぁっ!?(驚いた顔で聞き直すリッガさん)」どうやらリッガさんの想像よりはるかに高値だったらしい。

リッガさんが私達に「これが800ルピーだってビックリだよね~」と笑いながら言って来ます。その様子を見ていたお母さんの顔があきらかに「ムッ」となってました。

すると三昧が「よし買った!」と即決。リッガさん目を丸くして「えっ!買うの!?800ルピーだよ!?」「しかもユキヒョウじゃなくてヤギだよ!?」と。

するとお母さんがみみるドヤ顔になり、リッガさんの腕を軽くポンポンしながら「私の作ったものは、それだけ価値があるんだよ」(みたいな事を)手芸品の棚を指さしながら言ってました。

帰路は川が増水・崖崩れも発生

一晩お世話になったタルチョーバさん宅を出発。

雨は止んだけれど、山から流れ出た水で昨日は無かった沢筋がいくつもできていました。

昨日は容易に渡れた川も太く流れが速くなっていました。靴が水没すると低体温症になって命の危険があるということで、サンダルに履き替えて渡渉。足が痺れるくらい冷たい水でした。

画像だとわかりにくいですが、切り立つ崖の上から昨日は無かった水が滝のように流れ落ちています。

こんな落石もあちこちで発生。

私達は昨日と今日の登山道の変貌ぶりにビビっていたのですが、リッガさんは落石より増水より「ヤギ人形800ルピー」がよほど衝撃的だったらしく、途中ですれ違う人に「800ルピーでヤギの人形買った」と、まんべんなく言いまくり。

途中で立ち寄ったテントでも、もちろん800ルピーヤギの話は忘れません。みんな「へぇーー」と驚いたり笑ったりしたので、たぶんよっぽど高値だったに違いない。

そしてスタート地点のテント場まで戻り、ドライバーさんと合流して帰路につきました。もちろん車内でもヤギ800ルピーの話は忘れません。ドライバーさんがミラー越しに私達に「本当?」と笑いながら聞いてきました。

見て!●●人がいるよ!

レーに向かう途中から急速に青空が広がり始めました。下山したら天気が良くなる「山あるある」。

「標高4000m以上で飼育されているヤクの肉はうまい」とか「冬の山行中はチャイしか飲まない」とか、そんな話をしているうちに気が付けばレーの中心地。

すると突然リッガさんが「あそこ見て!●●人がいるよ!」と言います。見ると東アジア系の男性が4~5人のグループで歩いていました。私達が「台湾人かもしれないし、韓国人かもしれないよ?」と言うと、強い口調で「あれは●●人だよ!」と言います。

その時のリッガさんの表情は、この二日間では見たことも無い憎悪に満ちた険しいものでした。

言葉では「寄付をしてくれる若い世代の彼等には感謝している」と言ってはいたものの、その心の底では故郷に帰ることがてきなくなったあの日から、●●に対する憎悪の炎が消えることは無かったのだと思いました。